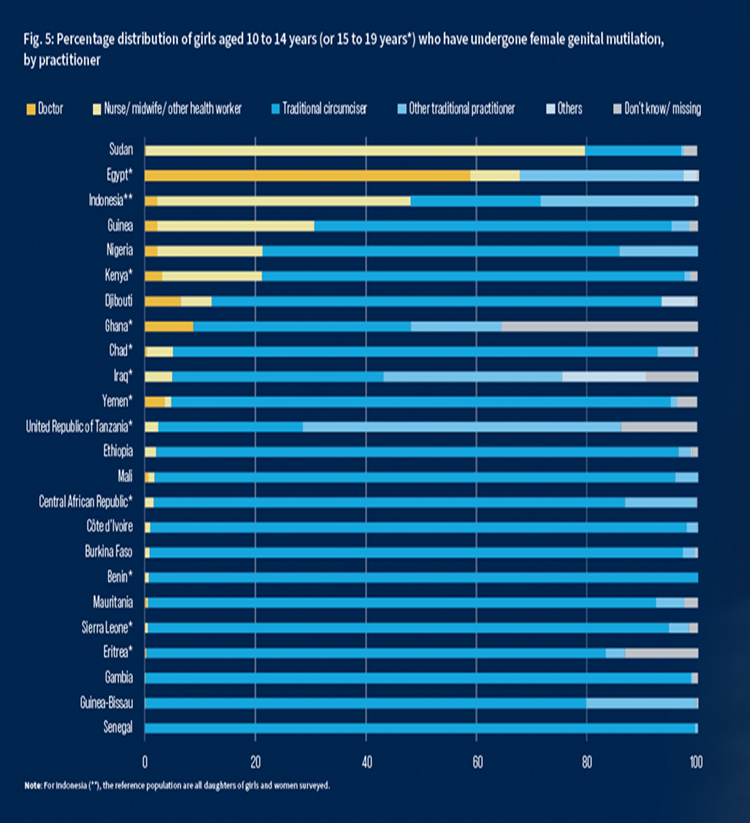

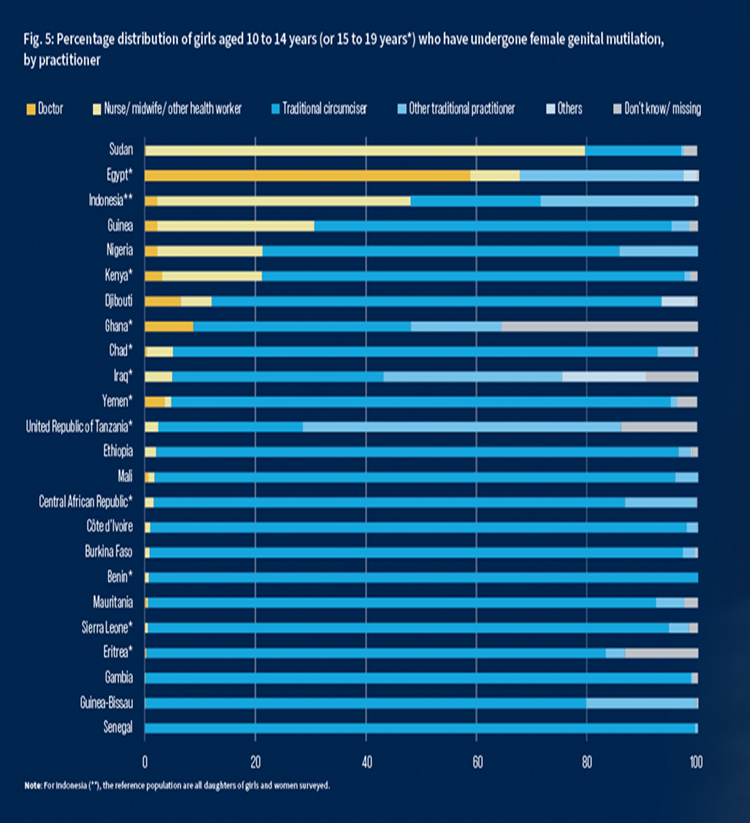

Le récent rapport de l’UNICEF, ainsi que les contributions de divers·es expert·es, mettent en lumière la complexité de la médicalisation. Evelyn Chioma Joseph, responsable de programme à la Society for the Improvement of Rural People dans l’État d’Enugu, au Nigeria, a noté que dans sa région, les travailleur·euses de la santé manquent parfois de connaissances sur les diverses formes de MGF qu’elles·ils peuvent soutenir involontairement, telles que l’utilisation de certaines substances sur les organes génitaux des filles ou des procédures comme les « points du mari » après un accouchement. Pour combler ce manque de connaissances, l’équipe d’Evelyn organise des programmes de sensibilisation ciblant les prestataires de soins, leur permettant d’identifier et de résister à toute forme de médicalisation des MGF. Les stratégies clés incluent une communication centrée sur la personne et une éducation

juridique dans le cadre de la loi nigériane sur la prohibition des violences contre les personnes (VAPP), qui se sont révélées efficaces pour transformer les prestataires de soins en allié·es dans la lutte contre les MGF.

De même, la Dre. Rania Abdalla Abu Elhassan, directrice du soutien et du développement MA au bureau régional pour le monde arabe de l’IPPF, a souligné l’engagement mondial de l’IPPF pour l’élimination des MGF, y compris leur médicalisation. En Mauritanie, l’IPPF gère un Centre d’excellence pour l’élimination des MGF, qui sert de centre de ressources fournissant des orientations techniques et des formations aux associations membres du monde entier. Grâce à des collaborations avec des institutions de santé et des parties prenantes communautaires, l’IPPF donne la priorité au renforcement des capacités des prestataires de soins de santé, leur fournissant les connaissances et les compétences nécessaires pour rejeter les demandes de MGF et plaider contre leur médicalisation.

La prévalence des MGF médicalisées dans des régions comme Enugu et à travers le réseau de l’IPPF souligne l’importance des efforts coordonnés combinant plaidoyer local, application de la loi et éducation complète. S’attaquer à la médicalisation nécessite non seulement des interdictions juridiques, mais aussi une formation continue des professionnel·les de santé pour démanteler les idées fausses selon lesquelles les MGF médicalisées seraient plus sûres ou acceptables. Les expériences partagées par Evelyn Chioma Joseph et la Dre. Rania Abdalla Abu Elhassan renforcent la nécessité d’un engagement persistant et multi-niveaux pour garantir que les systèmes de santé contribuent à l’éradication des MGF plutôt qu’à leur perpétuation.

La médicalisation des MGF représente un obstacle majeur aux efforts mondiaux visant à éradiquer cette pratique d’ici 2030. Bien que cette pratique puisse sembler plus sûre lorsqu’elle est réalisée par des professionnel·les de santé, elle continue de causer des torts importants à des millions de filles et de femmes, perpétuant les inégalités de genre et violant les droits humains. Pour éradiquer les MGF, les pays doivent renforcer leurs cadres juridiques, sensibiliser les communautés à ses conséquences néfastes et veiller à ce que les professionnel·les de santé contribuent à la solution plutôt qu’au problème. Les organisations internationales jouent un rôle crucial dans la conduite de ces initiatives, mais des progrès significatifs nécessiteront des actions et des efforts coordonnés entre les gouvernements locaux et les parties prenantes internationales.